学校40年校庆助推校园文化建设

文章来源:党委宣传部 点击数: 更新时间:2014-11-24 14:43:00.0

文化设施:鼎建“三馆”

历时一年半,几易其稿,撰文近20万字,集选、核用图片2100余张……综览义旨妙秀,描绘学校40年历史的精彩画卷,一层明史弘道、滋润育人的文化中心——“校史馆”簇新于师生、公众面前。展览分“山东师范学院聊城分院时期”、“聊城师范学院时期”、“聊城大学时期”、“校友风采”、“领导关怀”五大部分,全面展示了学校的发展变化、历史沿革和教学、科研、师资、文化、学团、交流合作、服务社会、后勤保障、党建思政、校友联谊等工作场景,真实生动地记录了一代代聊大人艰苦创业、辛勤耕耘的足迹和场景,珍藏了历届校友的美好记忆,展现了聊城大学深厚的历史文化底蕴和40年改革发展的辉煌成就。

校史馆展览脚本编写组组长、工会主席刘树山介绍道:“校史馆布展时间紧、任务重、要求高。编写组的同志以高度负责、严谨求实、追求完美的工作态度,放弃了暑假休息、外出学习等一切个人事宜,夜以继日的工作,穷尽所能,按时完成了编撰任务。此次布展不再是过去发展成就展的模式,而是突出“史”、“时间点”,全面、真实、客观、准确地反映历史、人物和事件。校史馆不仅在校庆期间发挥了向校友、来宾宣传学校的重大作用,而且是对全校师生长期进行校史教育的重要阵地,对激励广大师生弘扬学校优良传统、精神,汇聚同心发展学校的正能量必将起到积极作用”。

文华苑三层是展览馆。此次校庆40周年之际,展览馆推出了我校校友、现供职于中国书法家协会、我国当代实力派书法

进入四层,便是聊城大学博物馆。该馆内含“小三馆”,中央区域为文物馆,东西两侧分别为地理科学馆和民俗展览馆。文物馆以“瓷器中的文明之路”为主题,汇集了200余件文物,包括新石器时代的精美石器、汉代釉陶器、唐三彩、宋代青瓷器等。这些文物犹如历史的碎片,串联起中华文明的发展轨迹,展现了汉唐盛世的魅力、宋元明清时期华夏文明的升华。地球科学馆是一个集教学、科研与科学普及为一体的地球科学园区,包括矿物、岩石、化石三个展区,集中展示了人类赖以生存的地球的物质组成、各圈层及其演化、蕴藏的丰富自然资源,并从不同角度反映了地球科学的内涵。民俗展览馆主要展示鲁西地区的民俗文化。为了办好这个展览,学校一批民俗文化爱好者到处“淘宝”,收集了一大批反映鲁西地区农耕、民居、生活习俗、民间工艺等类型的民俗实物,包括东昌府木版年画、雕刻葫芦、鲁锦、鱼山梵呗等等不胜枚举,很好地展现出鲁西民众在长期的生产、生活中的智慧和创新的结晶,折射着鲁西民众的信仰、生产生活、经济、艺术等全方面的文化。

校长

文化产品:凸显精神

聊城大学地处鲁西欠发达地区办学,40年来,一直在困难中办学,在发展中克服困难。前任校党委书记

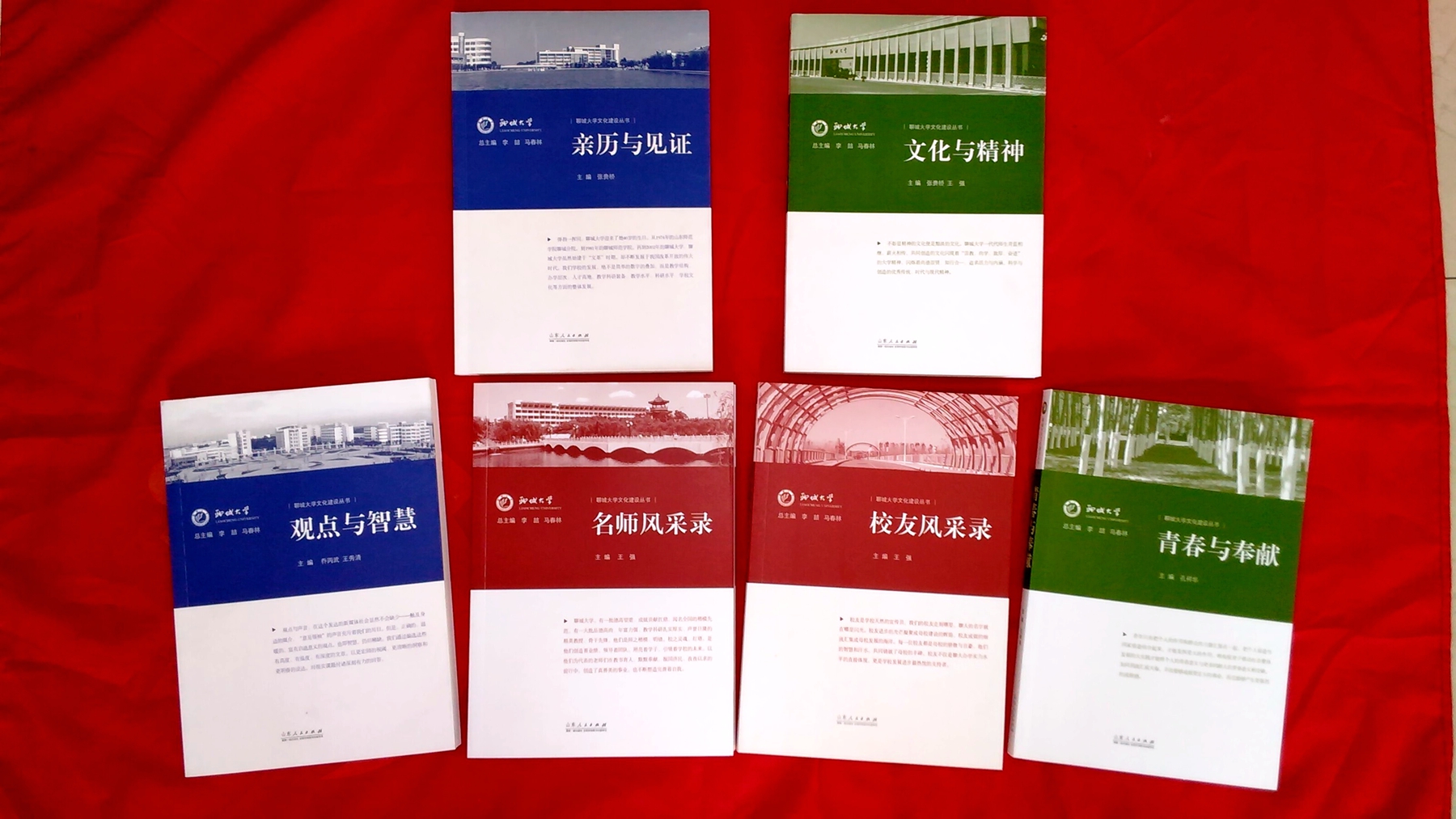

值此建校40周年之际,学校特编辑《文化建设丛书》,以回顾办学历史成就,进一步总结浓郁文化、提炼彰显精神、构建人文家园,砥励师生同心同德、奋发向前。丛书包括《亲历与见证》《文化与精神》《名师风采录》《校友风采录》《青春与奉献》《观点与智慧》6种,总字数超过170万。与《丛书》一道,学校画册《画说聊大》、校报40年校庆特刊、宣传片《光耀鲁西》相继杀青,组成了聊城大学形象展示的文化产品“四件套”,为公众展现出一个丰富生动、涵蕴明亮的大学形象。

首批读者、文学院党总支书记

校党委常委、副校长、校庆工作领导小组副组长王强指出:“高校必须高度重视大学文化建设,而像文化丛书、校史馆博物馆等这些能够长久留存、具有长远影响力、感染力的文化产品、设施更是我们文化建设的‘重中之重’”。

学术文化月:包蕴内涵

学校党委将建校40周年校庆主题定为“学术、文化、交流”,主要庆祝活动定为“学术文化月”。自

国内知名评论员张洪泉先生在“中国文明网”刊登《学术文化月式的校庆传播正能量》的评论文章,为聊大校庆活动点赞。张洪泉在评论中写道:“聊城大学选择用学术文化月活动校庆,突出学校文化氛围,方式简朴节约,给学生、社会传播了正能量。近年来,一些大学宣传剑走偏锋,出现了诸如‘军训美女’‘夜店学生’‘XX西施’‘高考状元’等话题,偏离了大学的办学宗旨,忽视了大学内在的精气神。更为可怕的是,名校如此宣传,普通高校跟风,影响了整个办学氛围。在如此氛围下,聊大能推出学术文化月校庆方式,应该点赞。新一届党和国家领导人上任后,倡导节约、反对浪费,在全社会反响良好。聊大用学术文化月方式校庆,是‘学高为师,身正是范’的一次创新,更是落实中央八项规定、践行群众路线的一次生动实践”。评论刊发后,中国网、网易网、齐鲁网等20余家网络媒体纷纷转载报道,响应好评。

营造人文家园:明潜化人 贴心服务

聊城大学经过40年的图治办学,办学条件、教学科研水平、育人环境等不断提升,在全校营造起“教师好好教、学生好好学、管理人员好好服务”的浓厚校风,体现出一种内涵、朴实、刚健、温暖的文化与精神,“学在聊大”成为享誉省内外的文化品牌,或明或潜地影响着师生们潜心治学、向学,追求勤奋扎实、真才实学,而坚决反对投机取巧、华而不实。学校的发展始终坚持一切为了师生,紧紧依靠全校师生,发展成果让全校师生共享,得到了师生们的肯定与拥护。

2014年,学校正式确立了文化身份标识系统,内容包涵学校定位、发展战略、校训校歌、办学精神、校风教风学风、视觉识别系统、道路景点建筑名称等,可谓内涵丰富,特色鲜明。正如“文化丛书”之《文化与精神》序言中所讲,看一看那独特的“青黄相映”的标准色,您会眼前一亮;听一听“杏坛中信念在相传,崇明德重任在肩;学海里青春在点燃,求至善誓登山巅……举起你生命的火炬,聊城大学阔步向前;展开你理想的翅膀,飞向美好的明天”的校歌,您会心潮澎湃……

为更好地服务师生,学校投资建设了东校区中轴线的南北大道,更好地便利师生出行;精心建设了“书香园”等区域内的多个休读点,为同学们的读书学习提供良好环境;在东校南门安置了彩色显示屏,定期不定期播放节目,丰富师生的校园文化生活;建设了一批蘑菇状信息粘贴柱,用于师生日常生活信息的张贴需要……学校更是下大决心、气力拆除了东校区内散乱失序的路边商铺,将其集中化,建设了应有尽有的“大学生生活服务中心”,为同学们提供“一站式”服务……

目前,聊城大学正驶在全面推进内涵建设,争创一流地方综合性大学的快车道上。学校认真贯彻落实党的十七届六中全会、十八大精神和学校下发的《关于进一步加强大学文化建设的实施意见》,不断推进完成文化建设的目标任务,助力学校成为师生、公众称道、受社会尊重的高水平综合性大学。

- 相关新闻